L’hyperréalisme est un courant artistique contemporain né à la fin des années 1960 aux États-Unis et en Europe. On l’associe souvent à la peinture et à la sculpture, mais il a aussi touché la photographie et d’autres médiums.

Voici les points essentiels :

Origine

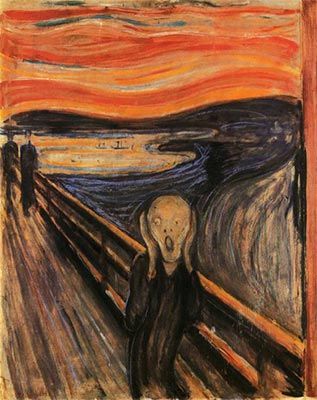

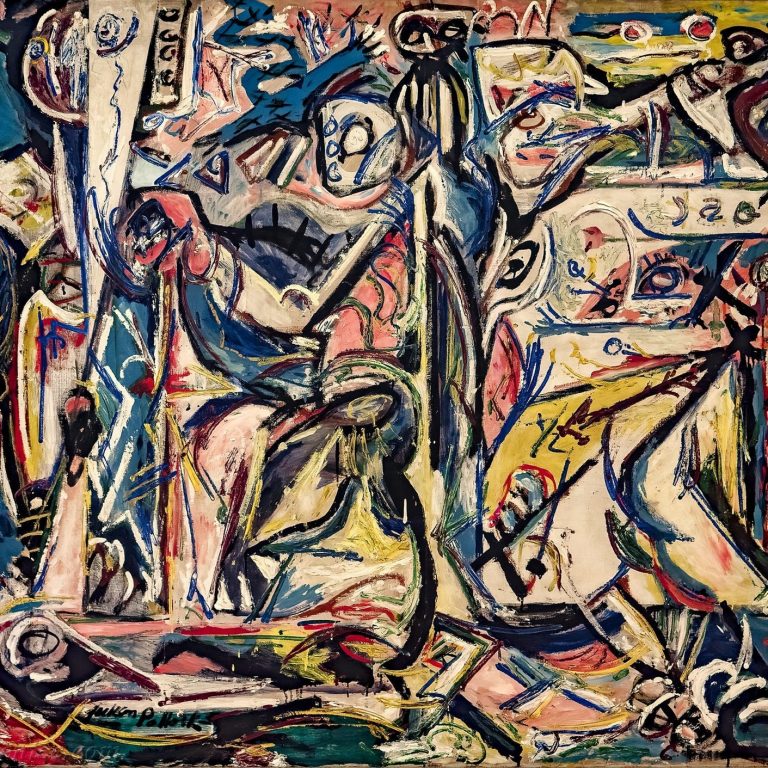

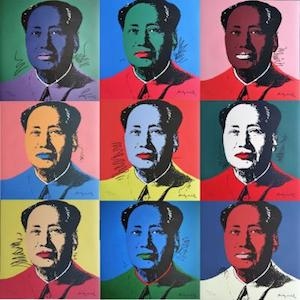

- Inspiré du Pop Art et de la photographie, l’hyperréalisme prolonge le photoréalisme, mais avec une dimension plus sensible et parfois critique.

- Le terme Hyperréalisme a été popularisé en 1973 lors d’une exposition à Bruxelles par le marchand d’art Isy Brachot.

Caractéristiques

- Représentation extrêmement détaillée, souvent plus précise qu’une photographie.

- Travail minutieux sur la lumière, les textures (peau, métal, eau, verre, etc.), les reflets.

- Les œuvres visent à donner une illusion totale du réel, parfois jusqu’à l’étrangeté.

- Contrairement au photoréalisme “froid”, l’hyperréalisme introduit souvent une dimension émotionnelle, narrative ou critique.

Thèmes

- Portraits ultra-détaillés (rides, pores, reflets dans les yeux).

- Objets du quotidien, natures mortes, environnements urbains.

- Corps humains représentés avec une intensité presque troublante.

- Scènes banales sublimées ou mises en lumière par leur réalisme extrême.

Artistes majeurs

- Chuck Close (portraits monumentaux).

- Richard Estes (scènes urbaines avec reflets dans les vitrines).

- Audrey Flack (natures mortes hyperréalistes).

- En sculpture : Duane Hanson et John De Andrea (figures humaines grandeur nature, bluffantes de réalisme).

- Plus récemment, des peintres comme Roberto Bernardi (objets, transparences), Diego Fazio (dessins au crayon) ou Gottfried Helnwein (grands portraits) prolongent ce courant.

Réception

- Parfois critiqué comme une prouesse technique sans “âme”.

- Mais reconnu comme un art qui interroge notre rapport à la réalité, à l’image, et à la photographie.

- Aujourd’hui, l’hyperréalisme connaît un regain d’intérêt, notamment grâce aux réseaux sociaux et à la fascination pour l’illusion visuelle.